Latifa Laâbissi, Poïétique de la transgression

Propos recueillis par Claire Astier

Publié le 19 mai 2020

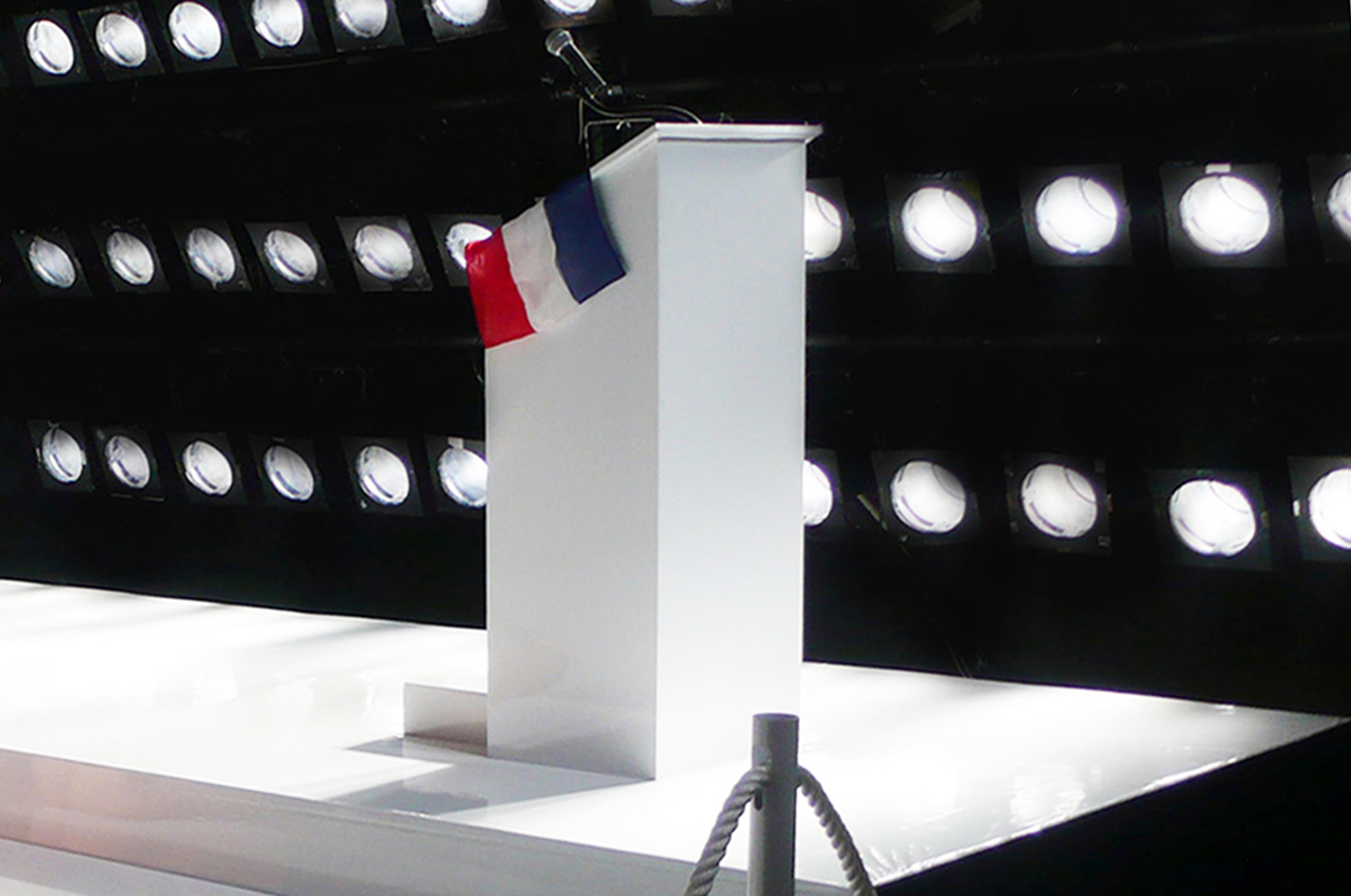

En 2019, Eliane Dheygere quittait la direction du Vivat Armentières et signait son dernier festival Vivat la danse ! À cette occasion, elle demandait à la chorégraphe Latifa Laâbissi, artiste régulièrement programmée au Vivat, de reprendre son solo Self Portrait Camouflage. Créé en 2006, la pièce claque encore de cette même froideur lucide : la non-conformité à l’Histoire officielle rend difformes, informes, inaudibles les corps porteurs d’autres histoires que les mécanismes de l’intégration à la française définissent comme stigmates. Latifa Laâbissi se réapproprie l’injure, la pousse à son paroxysme, s’expose cruellement et nous tend son portrait grimaçant drapée dans les couleurs de la République dont elle défigure les principes. Entretien.

Self Portrait Camouflage fonctionne comme une grille à travers laquelle le temps passe depuis 2006 : chaque contexte politique de réception fait vibrer différemment la pièce. Comment cette réception a-t-elle évolué ?

La première de Self Portrait Camouflage a eu lieu en 2006, mais le travail de création a eu lieu en 2005 juste avant l’élection de Nicolas Sarkozy et les émeutes des banlieues. C’était un contexte de lutte sociale qui a été rabattu par les autorités politiques sur des luttes identitaires : « Les petits sauvageons de la banlieue qui s’expriment, qui font tout péter ». Il y avait en réalité un contexte d’inégalités sociales fortes dans notre pays et en 2005 la soupape a lâché. Aujourd’hui il y a de nouvelles crises sociales qui sont transformées en problèmes de nature identitaire, c’est régulier en France. Je savais que Self Portrait Camouflage serait un solo et qu’il y aurait une dimension biographique, mais camouflée. Je savais que ça parlerait d’altérité. En 2005, la violence est donc entrée presque par effraction dans mon travail. J’ai décidé d’accueillir ce contexte dans la pièce mais je ne souhaitais pas en donner une transcription journalistique ni même documentaire. Je voulais donner un ton qui ne soit pas temporellement situé, mais en creux, dans le but d’aborder et de faire ressentir le paradigme du conflit social qui se nouait. Au cours de Self Portrait Camouflage la classe politique est nommée très clairement, ce qui la situe effectivement dans le temps politique, mais plutôt que de relater ce qui était en cours, je souhaitais rendre compte de la méthode. Cette performance est, pour moi, un lieu qui reste en crise d’année en année. De même elle rencontre un écho permanent chez les spectateurs, du fait de l’actualité. Il est tentant de se dire que c’est très bien pour la pièce : « Tant mieux, elle s’actualise ! ». Mais je n’ai pas envie d’adopter ce point de vue. C’est effectivement très violent de se rendre compte qu’effectivement « elle s’actualise…». Les questions d’altérité ne sont pas du tout résolues. Il va bien falloir se résoudre à survivre avec l’idée d’être toujours l’autre de quelqu’un. Et plus que s’y résoudre, l’accueillir. Le contexte de 2005 a donc simplement évolué mais il est toujours présent, en France comme dans le monde. Pour le dire à la façon slogan : « On crée plus de murs que de ponts » !

La scène est par conséquent un espace qui peut laisser surgir la politique, voire les politiques. Vous en faites un lieu de revendications, comment articulez-vous politique et esthétique ?

À travers la dimension poétique. Cette articulation du politique et du poétique se noue parce que selon moi la scène n’est pas le lieu de la revendication sociale. La dimension « art », le désir qu’un projet puisse être polymorphe et que nous en ayons des perceptions multiples, c’est-à-dire sans faire forcément appel au sens mais au sensible, sont très importants. Si l’art était d’abord un lieu de revendication politique, la question du sens serait en permanence première. Donc je ferai des slogans ! Je ferai tout pour que le message passe. Ce n’est pas une pièce « à message » car je pense que les états sensibles peuvent aussi nous bouger, nous changer.

Quand vous parlez de message, vous parlez de langage ?

Oui voilà, du langage. C’est important que le langage ne vienne pas tout dire. Mais il y a des pièces de ce type que je trouve admirables, par exemple Furia de la chorégraphe brésilienne Lia Rodriguez. La dimension poétique est très, très forte, mais il y a aussi une trame ultra nouée, que Lia Rodriguez revendique. À la fin, lors des saluts, les interprètes reviennent avec des pancartes Un Brésil pour tous, La favela est vivante, Qui a tué Marielle ? Huit mois sans réponse. Et c’est ultra important. En résidence à Grenoble, Lia et moi avions ce même sujet de discussion, que tu amènes là. Elle me disait : « Oui c’est important de dire au salut, avec un panneau très clair : « Oui la favela est vivante ». Et de tenir une photo de la parlementaire qui s’est faite assassiner dans la rue. » Mais ce n’est pas dans le spectacle. Dans le spectacle il y a effectivement une charge, qui est en relation avec cela, qui est dans les corps, en espace, dans les images. C’est de ça dont je parle : qu’est-ce qu’on montre et comment ? Je ne souhaite pas piéger le sens dans des endroits univoques.

Depuis sa création, avez-vous transformé des éléments de la pièce ? Les réflexions qui y circulent ont-elles évoluées au regard des différences de contextes politiques entre 2005 et aujourd’hui ?

Je suis assez basique comme chorégraphe. J’aime beaucoup la notion de répertoire, c’est pourquoi j’aime beaucoup rejouer mes pièces. Je parie qu’elles aient toujours leur force, y compris la manière dont elles traitaient de certains sujets au moment même où elles l’ont traité. Je me souviens avoir joué cinq ans après la fin du mandat de Sarkozy, en France puis à l’étranger. On m’a demandé : « Mais à la fin tu dis les prénoms de la classe politique… Tu l’as actualisée bien sûr ? Tu as mis les noms des dirigeants d’aujourd’hui ? » Non… Ces noms propres jouent comme des archétypes du politique. Changer ces noms serait comme une espèce de lifting raté, de lèvres boursouflées qui diraient : « Si, si, si, je veux absolument être là aujourd’hui, en 2019.» Cette pièce est marquée par son temps. Et elle rencontre un réel aujourd’hui. Je pense qu’il y a même une plus grande violence à se dire : « Putain, mais en fait ça a bougé, mais ça n’a pas bougé.» Et puis la distance permet de voir plus précisément des paysages lointains, alors qu’on a le nez dedans lorsqu’on en parle au présent.

Depuis la création de Self Portrait Camouflage en 2006, le terme de « race » s’est invité dans le débat politique pour en dénoncer les effets politiques, sociaux, culturels. Conjointement quelque chose qui n’avait jamais eu lieu en France est apparu dans le champ culturel : le droit de parler en fonction de son identité. Cela s’est fait sur des bases théoriques américaines. Comment voyez-vous cette évolution par rapport notamment à la polémique qu’a généré la pièce aux Etats-Unis ?

C’est clair que la façon de déplier ces notions en France est très nord-américaine. C’est triste que nous n’ayons pas trouvé des modalités de lutte différentes. Nous n’avons pas la même histoire que les Etats-Unis. À vrai dire, je ne supporte plus la façon dont la structure de pensée américaine nous impacte, la façon dont elle fait modèle. Je trouve qu’il n’y a plus de pensée en France de sorte que nous nous sentons obligés d’endosser une panoplie de lutte qui nous est tendue par les États-Unis. On ne lit même pas les livres, on tourne simplement les pages.

Il y a en effet des emprunts méthodologiques aux Etats-Unis qui semblent inopérants en contexte français. Ils clivent et ne permettent pas de faire l’exégèse de l’histoire coloniale française.

Exactement. J’ai entendu des jeunes filles militantes qui commentent Angela Davis de telle sorte que je me suis demandée si elles l’avaient lue. Angela Davis dit : « Je suis une femme noire ». Mais avant cela, elle clame : « Je suis marxiste. » Dans l’analyse que fait Angela Davis, la question initiale est celle de l’hégémonie ultra-libérale. Sa lutte est dirigée vers le capitalisme en première instance, tout comme celle de Frantz Fanon. Nous oublions les questions de classes en France. Par conséquent une fois qu’on a dit « racisée » : on est dans le débat ! Une fois qu’on a dit « intersectionnel » : on est dans le débat ! Fucking the débat, j’en ai marre de ce truc. Je ne peux pas nier qu’il y a une vertu à cette façon de voir les choses : oui, il y a une invisibilité des personnes racisées, notamment sur les scènes artistiques. Dans le théâtre il y a très peu de personnes racisées et lorsqu’il y en a, des assignations sont produites à leurs égards. Alice Diop réalise La mort de Danton avec un jeune comédien qui veut jouer Danton et à qui son école de théâtre répond très concrètement : « Ha ben non tu peux pas jouer Danton, parce qu’en fait Danton il est pas noir donc … ». Lorsque Benjamin Millepied dirigeait le ballet de l’Opéra de Paris, il a trouvé le Ballet très blanc et a souhaité nommer ou faire avancer en carrière des artistes racisées. Au cours de la première répétition, il a été demandé à ces personnes de se talquer en blanc : « Ha non, on n’est pas du tout racistes mais on sait très bien que dans le corps de ballet, ça va distraire le public, la couleur va distraire le public.» Toutefois je ne peux accepter cette façon-là de définir la légitimité en considérant qu’elle réside dans sa cause. Cela consiste à dire que vous qui êtes légèrement rousse et blanche, devez vous exprimer au nom des rousses, mais que vous n’auriez aucune légitimité à prendre la parole dans un autre contexte. Tandis que moi, je dois m’adresser aux arabes. Donc les arabes s’adressent aux arabes. Je trouve que c’est le degré zéro de la pensée. Pour moi c’est terrifiant. J’ai réalisé une pièce (co-signée avec Nadia Lauro) en 2016 avec les artistes de la compagnie de l’Oiseau-Mouche. Il s’agit d’une troupe qui compte parmi ses membres des comédiens professionnels en situation de handicap mental. On a présenté la pièce à Grenoble en 2017. Le lendemain je devais faire un workshop avec le groupe en formation au Magasin des Horizons mais le groupe a refusé de participer pour la raison suivante : « C’est une chorégraphe qui se réapproprie une minorité handicapée ». Alors quoi ? Ce sont des artistes handicapés et ils ne peuvent jouer qu’avec des metteurs en scène handicapés ?

De manière générale vous ne prenez pas tellement part à ce débat publiquement. Quelle est votre stratégie ?

Ce débat, c’est beaucoup de bruit, à l’image de nos sociétés qui sont très bruyantes. Dans ce bruit il n’y a rien d’audible, il n’y a pas de pensée, il y a un rapport à l’immédiateté, à la surenchère. Je me tiens à l’écart de cela. Mais j’ai une technique : je maronne en ce moment, je fais du marronnage face à cette super-visibilité. C’est une comparaison : les modalités de lutte des marrons sont des techniques de fuite. Pour fuir les situations d’oppression ils allaient dans les forêts et ils réinventaient des façons de « pouvoir vivre ». Ils vivaient cachés, camouflés. Quand je dis que je marronne, c’est une façon de dire que je me défais de cette espèce d’emprise, de cette injonction à répondre à des questions sans les déplier. Le camouflage, l’invisible, ça me va très bien. Je me nourris dans le cinéma, dans la littérature et je crée des espaces à la marge par des invitations à d’autres, où nous faisons des séances de travail et d’échanges qui ne sont pas forcément visibles.

Est-ce que vous trouvez cette même qualité de communauté de pensée dans le milieu de la danse ? Est-ce que le #metoo qui a impacté très fortement ce milieu, a changé quelque chose au sein de cette communauté ?

Je trouve que ce sont des questions qui se partagent beaucoup, en tous cas entre artistes énormément. Le #metoo a déclenché des réactions, mais a posteriori. Par exemple lors de la lettre ouverte dénonçant Jan Fabre, il y a eu une résistance forte du milieu qui ne souhaitait pas entendre ces révélations et considérer Fabre comme un agresseur : « Il faut séparer l’homme de l’artiste, c’est quand même un artiste extraordinaire ». En tous cas j’espère que la parole est en train de se libérer. Je pense que les jeunes artistes, en comparaison avec leurs aînées, ont des ressources renouvelées qui leur permettent de répondre aux situations de violence. Pourtant à l’occasion d’ateliers que j’ai donnés, en France ou à l’étranger, j’ai souvent entendu des récits de très jeunes artistes qui révélaient une vraie doxa, comme ce type de témoignage : « C’est tellement difficile de travailler que je ne veux pas être toute seule à monter au créneau. Je sais qu’après, ça va me stigmatiser, je sais qu’après ça va être difficile ». Voilà c’est la mauvaise partie du gâteau, mais elle fait tout de même partie du gâteau. Avancer c’est en parler. Lors d’un atelier qui rassemblait différentes générations de danseuses, une personne a osé raconter son histoire. Et une autre a dit : « Moi aussi »; elle n’en avait jamais parlé. Ces rapports de pouvoir s’intériorisent, ils ne se nomment pas et contribuent à ce que des personnes gardent au fond d’elles comme une espèce de honte. Mais aujourd’hui j’ai envie de croire que la honte change de camp.

Qu’est-ce que vous retenez du milieu de la danse à Paris dans les années 90, alors que vous rentriez des Etats-Unis ?

La chose la plus impactante c’était la permissivité, qui a contrario se verrouille aujourd’hui. Nous traversons une période un peu neo-réac dans la danse et dans la programmation. Par exemple à Paris, il y avait les Signataires du 20 août : ce groupe de travail était salutaire parce qu’il nous a permis de nous interroger sur nos pratiques, par exemple sur les outils du féminisme. Nous réfléchissions à la manière dont le contexte politique jouait sur ce que les institutions soutenaient ou pas en danse : les critères, les polissages esthétiques, etc. À cette époque-là, Loïc Touzé qui siégeait à une commission DRAC d’attribution de subventions, avait suscité un élément déclencheur. Il avait été le témoin d’une discussion au sein du jury, concernant une danseuse qui faisait une demande de subvention, et avait rapporté les propos de l’un des membres : « Moi ça me pose quand même un problème parce qu’elle a vraiment pas un physique de danseuse.» Elle ne correspondait pas aux canons imposés qui définissent pour une femme si elle « est danseuse ou pas ». Nous nous penchions aussi sur les questions de classes : comment faire en sorte que toute personne puisse se sentir légitime pour une formation supérieure en danse, comment démocratiser ces accès-là, etc. C’était plus que de simples cercles de discussions car nous nous sommes mis au travail à partir de nos constats, sur des sujets tels que la formation en danse, dont la pensée intrinsèque ne nous convenait pas à cette époque. Lorsque je suis rentrée des Etats-Unis après ma formation au studio Merce Cunningham à New-York, j’ai intégré le Groupe Emile Dubois, la compagnie de Jean-Claude Gallotta. Il y avait des danseurs qui étaient complètement atypiques, par contre les filles étaient toutes dans le moule… Et ça dépassait pas ! Donc il y avait plus de latitude pour les garçons. Pour conclure, ce qui a fonctionné avec les Signataires du 20 août, c’est que nous parlions d’esthétique mais il n’y avait pas de chapelle. Aujourd’hui ce groupe est considéré comme une communauté d’affinités esthétiques. Ce n’est pas vrai. Certains noms propres ont été retenus et l’histoire en a fait une esthétique singulière.

Y a-t-il eu un projet qui a constitué un tournant pour vous dans ces années-là ?

La pièce Morceau en 2001, projet artistique avec Yves-Noël Genod, Loïc Touzé, Jennifer Lacey, a été très importante pour moi car elle s’est constituée comme un espace pour déconstruire, sans doute en raison de la longueur du processus. Nous avons mis deux ans à faire ce projet hybride qui se réinventait à chaque fois. Il s’agissait de recherches politiques et sociales mises en actes, traduites artistiquement. Je venais d’accoucher de mon fils et je me souviens par exemple avoir intégré mon tire-lait dans la performance. Lorsque j’ai raconté cette histoire à Mathilde Monnier, elle m’a révélé qu’elle même avait du rentrer le ventre pendant très longtemps alors qu’elle était enceinte car à cette période-là une danseuse qui avait un enfant devenait prof et il n’était pas question qu’elle revienne sur scène. Lorsque nous étions en résidence à Montpellier, Boris Charmatz était avec son gamin, moi j’étais avec mon gamin, Emmanuelle étaient avec ses mômes. Mathilde disait qu’à son époque j’amais ça n’aurait été possible et qu’elle aurait tout de suite été rangée dans la vie d’après, celle qui commence par : «Maintenant t’es foutue». Mais nous appartenions à la génération d’après et à ce propos Mathilde s’adressait à moi en disant : «Vous, votre génération». Aujourd’hui il y a sans doute d’autres endroits de pensée pour moi : ce que je fais avec Alice Diop, avec la chercheuse Isabelle Launay ou avec des jeunes artistes de PARTS autour d’Oskar Schlemmer. Il y a des groupes de travail initialement artistique mais les questions politiques y reviennent au galop, puis des conversations au long cours auxquelles participent des personnes avec lesquelles j’ai des affinités électives.

Avec le groupe Ruser l’image, vous avez à nouveau défini un espace de travail et de conversation au long cours, pouvez-vous nous en parler ?

Ruser l’image réunit beaucoup de gens provenant des arts visuels, auxquels s’agrègent des personnes au grès des sessions (ce groupe initié par Emmanuelle Chérel, a réuni à partir de 2012, Mathieu Kléyébé Abonnenc, Lotte Arndt, Patrick Bernier, Latifa Laâbissi, Olive Martin, Mamadou Khouma Gueye, ndlr). À l’origine il y avait une conversation que nous menions avec Emmanuelle Chérel depuis une vingtaine d’années. Puis Mathieu Abonnenc a réalisé une exposition à la Ferme du Buisson, Orphelins de Fanon, dont l’un des projets consistait à réunir une constellation d’artistes dont Mathieu présumait, au regard de leurs travaux, qu’ils étaient des orphelins de Fanon. Suite à cet évènement, est né Ruser l’image. Nous nous réunissons avec des textes que nous comprenons ou pas, afin de les partager ou de les comprendre ensemble : philosophie politique, anthropologie, il s’agit d’un corpus assez large. Nous y abordons beaucoup de questions sur les œuvres. Chacun organise une journée de travail ce qui permet une entrée par les questions les plus prégnantes à l’oeuvre chez chaque participant. On ne sait pas toujours exactement ce qu’on fait. Nous pouvons nous réunir par exemple autour autour des questions du traitement des questions de races et classes aujourd’hui, ou bien autour de la nature de cette espèce de police post-coloniale, en le disant méchamment.

La police empêche, punit, violente parfois. Quel est le danger que vous percevez dans ce débat d’idées ?

Je dis « police » parce que cela me fait peur. En effet lorsque des artistes disent qu’une chose peut ou ne peut pas se faire, j’ai peur : « Mais ça tu ne peux plus le faire aujourd’hui». Bien sûr qu’il faut penser au sens que les gestes ont dans un contexte donné : porter la coiffe de Self Portrait Camouflage, c’est un geste. Ce geste a eu des répercussions quand je l’ai fait aux Etats-Unis, pays dans lequel il m’a été reproché de faire de l’appropriation culturelle : «Vous exercez, vous européenne, une white supremacy sur nous». Cela a été ultra violent mais ça a été aussi très intéressant : je me suis toujours perçue, encore une fois pour des raisons biographiques et autres, plutôt marxiste, plutôt du côté du minoritaire… Tout à coup tout se retournait, c’était à moi qu’était faite une critique de réappropriation, venant de la part d’autres personnes qui elles aussi étaient du côté du minoritaire. Ce sont ces noeuds qui obligent à travailler et cette polémique a été un moment très important dans mon travail, dans la façon de l’articuler et de le penser. Il n’y aurait pas d’histoires de l’art si la transgression et la permissivité n’existaient pas. La transgression peut être aussi un moment du politique.

Self Portrait Camouflage, vu au Vivat Armentières, dans le cadre du festival Vivat la danse ! Conception et réalisation Latifa Laâbissi. Conception scénographique Nadia Lauro. Dramaturgie Christophe Wavelet, son Olivier Renouf, création lumière Yannick Fouassier. Photo Nadia Lauro.

Pol Pi : Dialoguer avec Dore Hoyer

Entretien

De Beyoncé à Maya Deren : la scène comme machine à rêver

Entretien

Jonas Chéreau, Temps de Baleine

Entretien

Betty Tchomanga, Histoire(s) décoloniale(s)

Entretien

Marion Muzac, Le Petit B

Entretien

We Are Still Watching : le théâtre entre les mains du public

Entretien

Amanda Piña : Danser contre l’effacement de l’histoire

Entretien

Old Masters : Faire maison commune avec l’imaginaire

Entretien

Georges Labbat, Self/Unnamed

Entretien

Bouchra Ouizguen, Éléphant

Entretien

Cherish Menzo, D̶A̶R̶K̶MATTER

Entretien

Solène Wachter, For You / Not For You

Entretien

Collectif Foulles, Medieval Crack

Entretien

Hortense Belhôte, Et la marmotte ?

Entretien

Flora Detraz, HURLULA

Entretien

Julian Hetzel & Ntando Cele, SPAfrica

Entretien

Hélène Iratchet, Les Délivrés

Entretien

Michelle Mourra, Lessons for Cadavers

Entretien

Alessandro Sciarroni, Save the last dance for me

Entretien

Silvia Gribaudi, Graces

Entretien