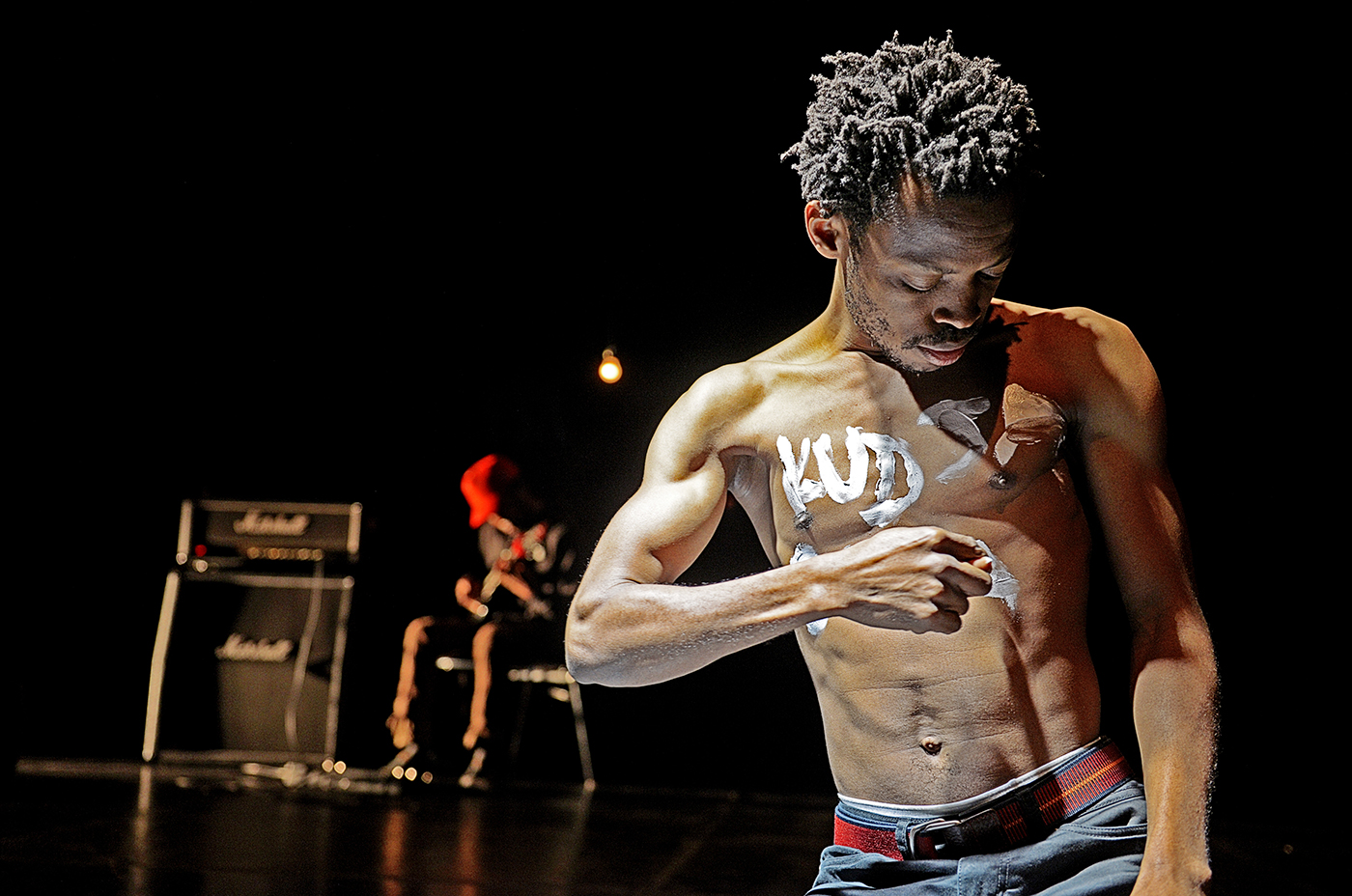

Portraits d’été : Faustin Linyekula

Propos recueillis par François Maurisse

Publié le 27 juillet 2017

Pour certains, l’été est synonyme de repos, pour d’autres, il bat au rythme des festivals. Quoi qu’il en soit, cette période constitue souvent un moment privilégié pour prendre du recul, faire le point sur la saison écoulée et préparer celle qui s’annonce. Nous avons choisi de mettre à profit cette respiration estivale pour aller à la rencontre des artistes qui font vibrer le spectacle vivant. Artistes confirmés ou talents émergents, ils et elles ont accepté de se raconter à travers une série de portraits en questions-réponses. Cette semaine, rencontre avec Faustin Linyekula.

Quel est ton tout premier souvenir de danse ?

Mes premiers souvenirs remontent à Obilo, un petit village du Congo, enfin, du Zaïre à l’époque, situé à 4 kilomètres au sud de l’Équateur. J’y ai vécu jusqu’à mes huit ans, mon père y était instituteur. Il y avait beaucoup de danses, des danses pour chaque moment de la vie : les naissances, les mariages, les circoncisions, les deuils… Mais celles qui m’ont le plus marqué, ce sont les danses de nuit, celles dont les enfants étaient exclus. On nous envoyait nous coucher, mais on n’en perdait pas une miette. Allongés dans le noir, on écoutait, et on les voyait presque, ces danses, comme on « voyait » les matchs de foot à la radio. Elles nous habitaient. En 2011, je suis retourné à Obilo pour essayer de les retrouver, ces danses. J’en parle dans mon solo Le Cargo.

Quels spectacles t’ont le plus marqué en tant que spectateur ?

Je suis davantage nourri par les lectures que par les spectacles eux-mêmes. Ce sont elles qui orientent mon travail. Tadeusz Kantor m’a beaucoup influencé, non par ses mises en scène que je n’ai jamais vues sur scène, mais par ses écrits. William Forsythe aussi, par la manière dont il construit le mouvement à travers des lignes et des points dans l’espace corporel. Ça a nourri ma propre écriture chorégraphique. Et puis il y a les pensées d’Aimé Césaire, d’Édouard Glissant, du philosophe Achille Mbembe… Des voix qui m’accompagnent depuis longtemps. En ce moment, je relis Frantz Fanon.

Quels souvenirs te restent des projets auxquels tu as participé ?

Il y en a beaucoup, surtout des souvenirs de rencontres. Je pense à Opiyo Okach et Afrah Tenambergen, à Nairobi, où j’ai vécu quelques années. Ensemble, on a fondé la première compagnie de danse contemporaine du pays, la compagnie Gàara. Il y a aussi le retour à Kinshasa en 2001, et Spectacularly Empty, notre première création. J’y ai rencontré, quelques semaines auparavant, des artistes comme Djodjo Kazadi, aujourd’hui à Mayotte, Papy Ebotani, toujours avec les Studios Kabako, Madrice Imbujo, décédé en 2006, Edwige Makanzu qui vit au Royaume-Uni, ou encore l’autrice Marie-Louise Bibish Mumbu, aujourd’hui à Montréal. On avait reçu un petit financement du Centre culturel français de Kinshasa – juste assez pour se payer un peu. À midi, on cueillait des mangues dans la cour pour se nourrir. Une autre étape importante a été de quitter Kinshasa pour m’installer à Kisangani avec Virginie, ma compagne. C’était d’abord un choix personnel, puis on a imaginé comment y inscrire notre travail artistique. Et c’est devenu le cœur du projet.

Quelle collaboration artistique t’a le plus marqué ?

Il y en a plusieurs. Moins des collaborations au sens classique que des rencontres, des échanges qui durent. Le duo Sans-titre avec Raimund Hoghe, en 2009, a été une très belle expérience. Mais je pense surtout à Peter Sellars, venu nous voir au Yerba Buena Center à San Francisco en 2004. À la fin, il a embrassé toute l’équipe, puis il est revenu le lendemain. Il nous a aussi rendu visite à Kisangani. Ce sont des liens qui ne s’effacent pas. Je pense aussi à Boyzie Cekwana, ou à Ntone Edjabe, DJ, penseur, fondateur de Chimurenga, l’une des revues artistiques et politiques les plus brillantes du continent. Avec eux, je refais le monde depuis plus de dix ans.

Peux-tu donner un aperçu de ton panthéon chorégraphique ?

Je n’ai pas de panthéon figé. Ce sont les démarches qui m’intéressent, plus que les œuvres elles-mêmes. Mais certaines m’ont profondément marqué. Par exemple Lettere Amorose de Raimund Hoghe, découvert en 2000 à Vienne. Ou Requiem de Lemi Ponifasio, pour le festival New Crowned Hope de Peter Sellars, en 2006, une œuvre que j’ai d’autant plus appréciée que je présentais à ce moment-là une création autour du Requiem de Mozart. Et puis il y a Ja, nee de Boyzie Cekwana, en 2003, avec ses sept hommes sud-africains en bottes, et cette présence fragile, presque en suspension, de Desiré Davids.

Quels sont, selon toi, les grands enjeux de la danse aujourd’hui ?

La danse n’est pas au centre de mes réflexions. Avec Opiyo, lui venu du mime, moi du théâtre et de l’écriture, on a d’abord fait du théâtre visuel. C’est avec Cleansing, notre première création, qu’on a été qualifiés de « chorégraphes » après un prix à Luanda. Mais il m’a fallu plusieurs années avant de me reconnaître pleinement dans ce mot.Aujourd’hui, je me considère surtout comme un raconteur d’histoires. Alors mes questions vont ailleurs. Que signifie mettre en scène des corps noirs devant un public majoritairement blanc, en Europe ou aux États-Unis ? Est-ce que la danse africaine, en dehors de l’Afrique du Sud, peut se développer autrement qu’à travers un modèle d’exportation ? Comment créer des plateformes de production régionales ? Comment financer localement des artistes africains ? Très vite, on touche aux questions économiques, sociales, politiques, techniques. Avec les Studios Kabako, à Kisangani, on essaie depuis plus de quinze ans de montrer que c’est possible. De raconter nos histoires, d’inventer nos formes en dialogue avec nos communautés, sans renoncer à nos exigences artistiques ou éthiques.

Quel rôle devrait avoir un artiste dans la société aujourd’hui ?

Un artiste, c’est d’abord un citoyen. Et en tant que tel, il porte une responsabilité. C’est encore plus vrai dans des pays comme la République Démocratique du Congo, où la parole circule très peu dans l’espace public. Dès lors qu’on prend la parole, même de manière fragile, on a une responsabilité envers la communauté. C’est ce qu’on essaie de transmettre aux jeunes artistes avec qui on travaille. Dans un pays où, pendant 32 ans, une seule personne décidait pour tous, et où depuis, plus personne ne se sent responsable de rien. D’où ce fameux article 15 inventé par les Congolais : « Débrouille-toi toi-même ». Travailler dans un pays sans État depuis 20 ans, c’est aussi prendre soin au-delà des projets. Être la banque, l’assurance, les parents. C’est ce qui nous a poussés à développer un centre culturel de quartier et une unité de traitement d’eau à Lubunga, une commune oubliée de Kisangani, sans eau ni électricité, mais où vit encore une partie de ma famille. Ce projet, certains le qualifieraient de social. Pour moi, il est aussi artistique qu’une création. Il parle à la ville de sa partie la plus vulnérable. Et c’est de loin le projet le plus juste, le plus nécessaire pour moi aujourd’hui.

Photo Andreas Etter

Pol Pi : Dialoguer avec Dore Hoyer

Entretien

De Beyoncé à Maya Deren : la scène comme machine à rêver

Entretien

Jonas Chéreau, Temps de Baleine

Entretien

Betty Tchomanga, Histoire(s) décoloniale(s)

Entretien

Marion Muzac, Le Petit B

Entretien

We Are Still Watching : le théâtre entre les mains du public

Entretien

Amanda Piña : Danser contre l’effacement de l’histoire

Entretien

Old Masters : Faire maison commune avec l’imaginaire

Entretien

Georges Labbat, Self/Unnamed

Entretien

Bouchra Ouizguen, Éléphant

Entretien