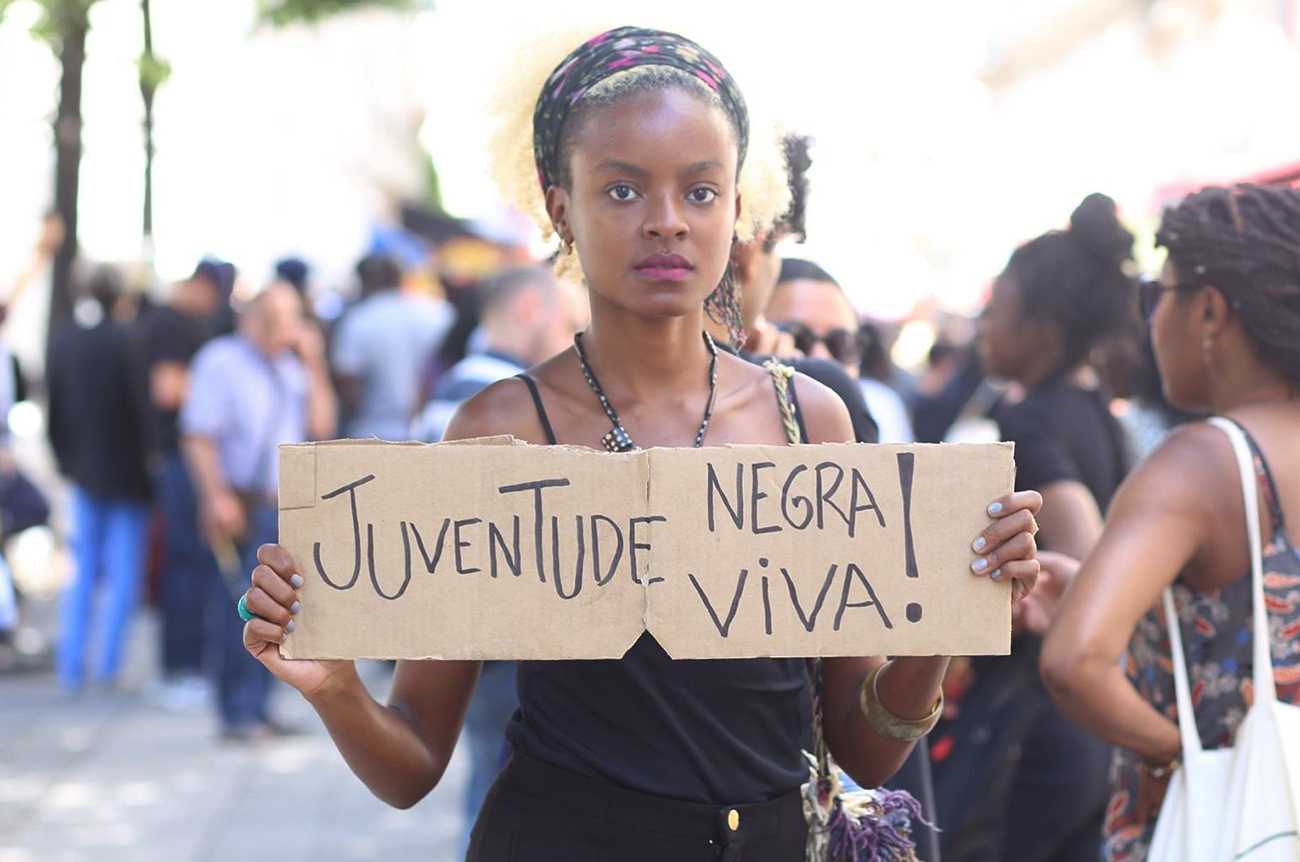

Portraits d’été : Ana Pi

Propos recueillis par Wilson Le Personnic

Publié le 13 août 2017

Pour certains, l’été rime avec pause bien méritée ; pour d’autres, il se poursuit au rythme des festivals. Quoi qu’il en soit, cette période constitue souvent un moment privilégié pour prendre du recul, faire le point sur la saison écoulée et préparer celle qui s’annonce. Nous avons choisi d’accompagner ce temps suspendu en proposant, tout au long de l’été, une série de portraits d’artistes. Qu’ils soient figures confirmées ou talents émergents du spectacle vivant, toutes et tous ont accepté de partager un moment d’échange à travers une série de questions-réponses. Cette semaine, rencontre avec Ana Pi.

Quel est votre premier souvenir de danse ?

Je suis à Salvador, au Brésil, sans doute vers 1990. Je suis perchée sur les épaules de mon père, au milieu d’une foule en habits blancs. Nous tournons ensemble, dans un sens puis dans l’autre, portés par une musique forte. Ce rebond dans ma colonne, cette légèreté, c’était une danse-marche lors de la Lavagem do Bonfim. Ce jour-là, j’ai ressenti une intensité joyeuse, physique. Ma mère m’a raconté que j’y étais déjà allée à trois mois. Pour moi, les souvenirs de danse les plus forts sont toujours liés à des fêtes.

Quels spectacles vous ont le plus marquée en tant que spectatrice ?

« Guintche » de Marlene Monteiro Freitas, vue à Istanbul, m’a bouleversée. Le contraste entre la radicalité de la pièce et le contexte local, les femmes voilées qui applaudissaient avec ferveur : c’était puissant. Cela résonnait avec mon propre questionnement sur le genre, le mariage… J’ai aussi été marquée par « Pororoca » de Lia Rodrigues, « Laughing Hole » de La Ribot, « Transobjeto » de Wagner Schwartz, ou encore « A Batalha do Passinho ». L’abondance d’images, la narration à la première personne, l’énergie : tout cela m’habite encore.

Quels sont vos souvenirs les plus intenses en tant qu’interprète ?

J’ai joué « Le tour du monde des danses urbaines en dix villes » des centaines de fois. La relation directe avec le public, les échanges, parfois dérangeants ou bouleversants, m’ont appris à improviser avec précision. Jouer en centre pénitentiaire, à Laon, m’a profondément marquée. L’intensité des regards, la concentration nécessaire, la charge émotionnelle, tout cela reste gravé. Quand l’un d’eux m’a dit « tu as mon respect », j’ai su que la danse peut ouvrir des dialogues inattendus, même dans les lieux les plus fermés.

Quelle rencontre artistique a été la plus importante dans votre parcours ?

Elles sont nombreuses, y compris les plus douloureuses. En tant que femme noire, évoluer dans le paysage contemporain implique de se méfier des fétichisations, de l’instrumentalisation. Je choisis aujourd’hui les artistes qui assument une position décoloniale sur scène, qui donnent une place pleine à des corps trop souvent réduits à des clichés. Le musicien Jideh High Elements a été crucial dans cette démarche. Sa manière de m’accompagner sur « NOIRBLUE » a été d’une profonde générosité.

Peux-tu partager certaines œuvres qui composent votre panthéon personnel ?

« Quilombos Urbanos » de la compagnie SeráQuê, « Café Müller » de Pina Bausch, « Batucada » de Marcelo Evelin, « Divine Horsemen » de Maya Deren, « Stormy Weather » d’Andrew Stone, « Jaguar » de Marlene Monteiro Freitas… Les improvisations de Lisa Nelson, les solos de Leiomy Maldonado et de James Brown, « Lemonade » de Beyoncé… Et toutes les danses de rue, les danses sans scène, les vidéos Youtube qui m’inspirent sans fin.

Quels sont les enjeux de la danse aujourd’hui ?

Comprendre la notion de « lieu de parole » me semble essentiel. Qui raconte ? Depuis où ? J’observe une certaine curiosité pour des récits venus d’ailleurs, mais trop souvent racontés par ceux qui les effleurent. Les institutions doivent aller plus loin, faire confiance, soutenir dans la durée des artistes issus de contextes marginalisés. L’enjeu est de créer un espace réel de diversité, où les imaginaires ne soient pas corsetés par des logiques voyeuristes ou opportunistes. La danse doit rêver plus grand.

Quel rôle doit avoir un artiste dans la société aujourd’hui ?

L’artiste doit secouer : les normes, les rues, les institutions. Il ou elle est un vecteur entre les mondes, un agitateur d’attention, un générateur de désir, un créateur de désordre fertile. S’il n’a rien à dire, l’artiste peut se reposer, faire autre chose. Mais s’il ou elle sent le feu, alors il faut le partager, en cohérence avec sa vie. L’artiste n’est pas un héros, mais une figure poreuse, en mouvement. Sa responsabilité : garder vivante la liberté d’inventer.

Photo Lamine Diallo.

Pol Pi : Dialoguer avec Dore Hoyer

Entretien

De Beyoncé à Maya Deren : la scène comme machine à rêver

Entretien

Jonas Chéreau, Temps de Baleine

Entretien

Betty Tchomanga, Histoire(s) décoloniale(s)

Entretien

Marion Muzac, Le Petit B

Entretien

We Are Still Watching : le théâtre entre les mains du public

Entretien

Amanda Piña : Danser contre l’effacement de l’histoire

Entretien

Old Masters : Faire maison commune avec l’imaginaire

Entretien